【美容コラム】猫背が顔のたるみを引き起こす!?無料でリフトアップする3つのテクニック

最近顔のたるみが気になる…という方、美容施術を行う前にできることがあります!

今回はたるみにフォーカスしてその正体と原因を徹底解説。有料施術を行う前にできる無料テクニックを紹介していきます♫

分かりやすい動画もありますのでぜひ一緒にやってみましょう!

- 1.顔の”たるみ”の正体

- 2.猫背が与える顔への影響

- 3.無料でリフトアップする3つのテクニック

- 4.本来の力を目覚めさせる専門的たるみ改善施術

- 5.まとめ

1.顔の”たるみ”の正体

たるみは、主に皮膚のハリや弾力が低下することによって引き起こされる現象で、弾力がなくなり皮膚がたるむように見えるのです。

また、弾力の低下・筋力の低下により脂肪が移動することも原因の一つです。下記に肌のハリがなくなる原因やその他の原因について詳しく紹介していきます。

①その原因

⑴重力の影響

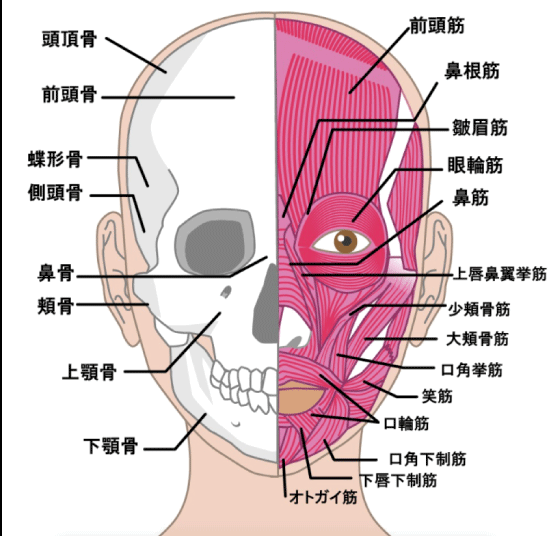

私たちは上から下に向かって常に重力の影響を受けています。日常的に顔が下に向くような姿勢をしているは真っ直ぐ前を向いている時間が長い人に比べて重力の影響を受けやすくなってしまいます。特に顔は、骨から骨へつながる筋肉をもつ体に比べ、骨から皮膚につながっている細かい筋肉が多いため重力の影響を受けやすいです。

⑵コラーゲンの減少

肌のハリの低下の原因の1つ。コラーゲンは皮膚の弾力を保つために重要な蛋白質です。年齢とともにコラーゲンの産生が低下し、皮膚の弾力性が失われてたるみが生じることがあります。

⑶脂肪の移動

脂肪を支える皮下組織の機能が外的要因、酸化ストレスや加齢により衰え、顔の脂肪が下に移動することがあり、これが顔の輪郭の変化やたるみの原因となることがあります。

⑷筋肉の衰え

顔の筋肉が弱まると、重力に抵抗できずに下に引っ張られてしまうことがあります。特に表情筋が影響を受けることがあります。

⑸喫煙や不健康な生活習慣

喫煙や不健康な食事、運動不足などが血行不良や炎症を引き起こし、肌の健康や弾力性に影響を及ぼすことがあります。

※人それぞれ異なる要因の組み合わせによって引き起こされることがあります。

②何歳から注意?

たるみの発生年齢は個人によって異なりますが、一般的には30代後半から40代以降から徐々に現れることが多いです。また、20代でも細胞の新陳代謝が落ち着いてきたり、紫外線の影響を受けたりすることで、早い段階で微細なたるみが感じられることもあります。

2.猫背が与える顔への影響

①たるみ

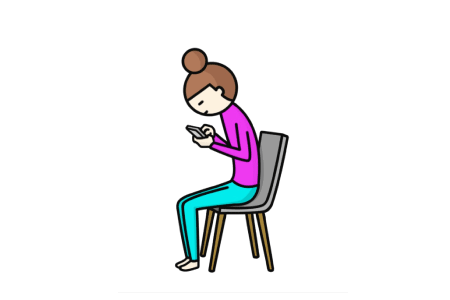

猫背の姿勢は、重力の影響を受けやすく長期的にみてたるみへの影響がある他、下を向くことでたるみを強調して見えてしまいます。また、顔や首の皮膚に余裕ができシワを引き起こしたるんで見えるようになることも。

②肌荒れ

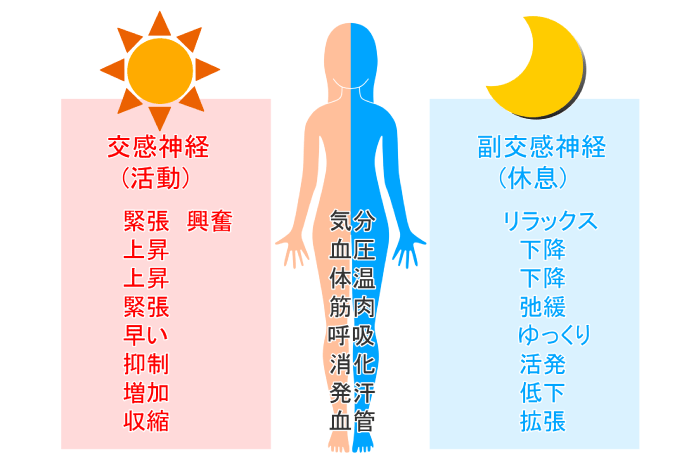

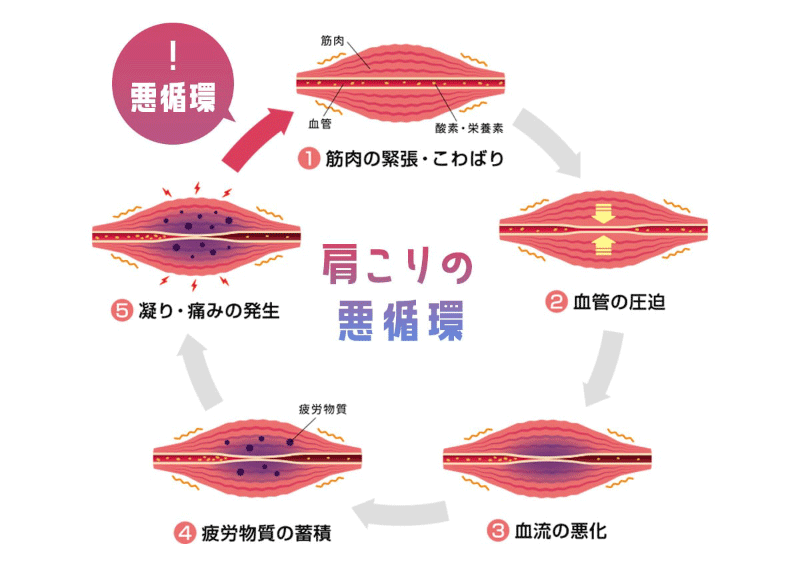

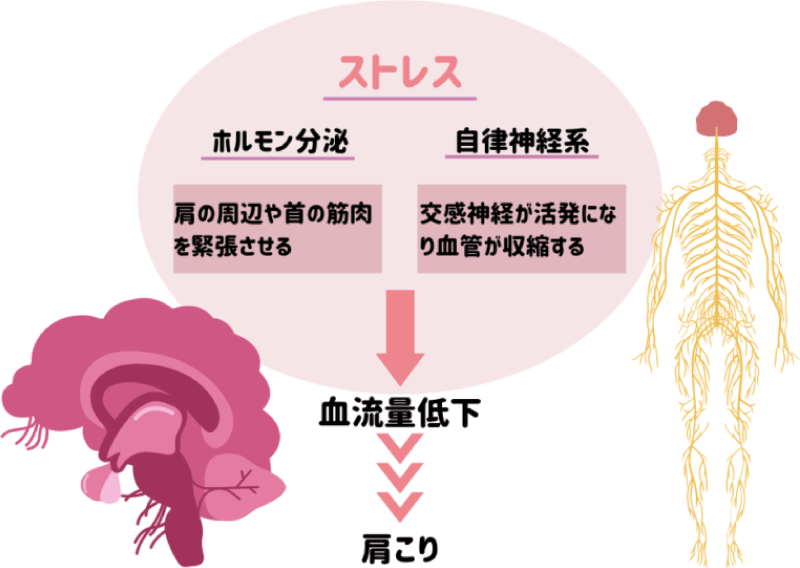

猫背の状態が続くと、体全体の血行が悪くなる可能性があります。顔の皮膚も血液や酸素の供給が減少し、健康な状態を保つための栄養や酸素が不足することで肌荒れが起こる可能性があります。また、猫背の姿勢は精神的なストレスや疲労を引き起こす可能性があります。ストレスは肌荒れのトリガーとなることがあり、肌の健康に悪影響を及ぼす可能性があります。

③表情

猫背の姿勢では、首や肩の筋肉が緊張しやすくなります。この緊張が顔の表情筋にも影響を与え、表情筋の動きが制限されたり、しわやたるみが増加したりすることがあります。

④眼精疲労による目の開き

血行不良により、眼精疲労や頭痛を起こしやすくなると目の開きが鈍くなってしまうことも。

3.無料でリフトアップする3つのテクニック

【美容】顔のたるみの原因は姿勢にあった!?たるみ改善・予防の「姿勢指導」

姿勢不良に対する解剖学的な改善方法を紹介しています。姿勢不良の要因に触れながら顔の美しさをUPさせる姿勢改善テクニックを紹介します!

①胸筋の柔軟性低下改善

猫背姿勢は胸の筋肉が縮まり、柔軟性が低下している可能性があります。この場合、いい姿勢(胸を開くような状態)を作りやすくするために、胸筋のストレッチをしてあげる必要があります。動画を見ながら一緒にやってみましょう♫

②背筋の筋力低下改善

猫背姿勢は背筋が伸び、筋力が低下している可能性があります。この場合、いい姿勢(肩甲骨を寄せた状態)を作りやすくするために、背筋のトレーニングをしてあげる必要があります。動画を見ながら一緒にやってみましょう♫

③顔は正面へ

いい姿勢が作れていたとしても首が折れて下を向いてしまうと意味がありません。デスクワークやスマホの際など目線を下に向ける時も、顔は正面へ向くよう意識してみましょう。この時肩に力が入りやすくなるので下に向かってリラックスさせましょう。画面が顔の正面に来るよう高さを調節することも重要です。

ー姿勢改善の意識方法ー

姿勢改善を行う際は現在の姿勢の原因となる筋肉へのストレッチやトレーニングによるアプローチが重要です。無理に意識だけで改善しようとすると体が力んでしまい、腰痛や肩こりなど今まで無かった症状を引き起こしストレスになってしまう可能性があります。無理のない範囲で、「呼吸のしやすいいい姿勢」を目指すことが重要です。

4.本来の力を目覚めさせる専門的たるみ改善施術

①プロによる姿勢評価

姿勢評価をプロに任せることで、「正しい姿勢」に向かって自身の現在の姿勢とどのような違いがあるのか、そのためにどんな手順で姿勢改善していくことがベストなのかを知ることができます。

当院では、AI姿勢診断と国家資格者の評価により、美容目的はもちろん、将来可能性のある症状の予防や現在の症状の改善もできます。

>>>詳しくはHPへ

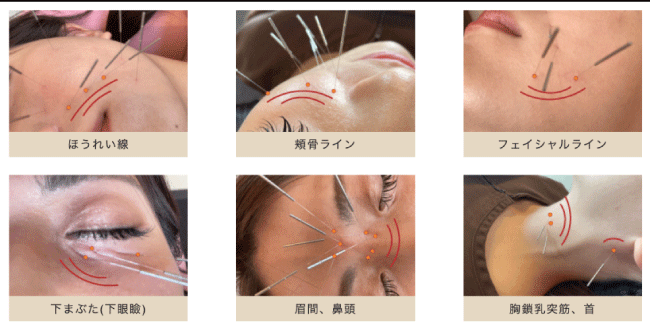

②美容鍼

美容鍼は肌の再生機能を促進し、たるみだけでなくシミやシワ、肌荒れにもアプローチできる施術です。当院では美容鍼の効果をより実感していただくため、首・肩の整体や抜鍼後の頭皮・顔のマッサージを行なっています。また、オプションとして電気によるフェイシャルケアなどもお試ししやすいお値段でご提供しています。

@medicaljapan 健康の基盤を整え・美容効果を上げるメディカルジャパンの「美容鍼」 #肌質改善 #ニキビ #ニキビ跡 #小顔 #たるみ #小顔 #鍼 #シミ #シワ #目の開き #美容鍼 #美容鍼東京 #フェイシャル #エラ張り #食いしばり #リフトアップ #トーンアップ#美容 #立川 #新宿 #渋谷 #青山 #パリス ♬ 3:03 PM – しゃろう

5.まとめ

たるみ予防・改善に姿勢矯正は重要な要素です。まずは自宅や会社でできる簡単な方法からの継続を目指してみましょう♫

食いしばりは多くの人が抱える悩みであり、その原因や影響は日常生活に深く関連しています。

日々のストレス管理からマウスピースの使用、睡眠の質の向上まで具体的なセルフケアの手法を提供します。

1. 食いしばりの原因

食いしばりは主にストレスによって引き起こされることが多いです。日々の生活の中でのストレスが顎の筋肉に緊張をもたらし、その結果として歯ぎしりや食いしばりが生じます。

また、噛み合わせの問題も食いしばりの一因となることがあります。不適切な噛み合わせは顎の筋肉に余計な負担をかけ、結果的に食いしばりを引き起こす可能性があるのです。

2. 食いしばりの症状

食いしばりの症状には、朝起きた時の顎の疲れ歯科医院で指摘される歯のすり減り、集中している時や緊張している時に無意識に食いしばっていることなどがあります。これらの症状は、日常生活の中で気づきにくいものですが、顎や歯に関する健康問題のサインとなることがあります。

3. 食いしばりの改善方法

食いしばりを改善するためには、まずストレスの管理が重要です。リラックスする方法を見つけて積極的に実践しましょう。また、日常生活での食いしばりに意識を向けることも大切です。具体的な対策としては、マウスピースの装着や噛み合わせの改善、必要に応じてボトックス注射を検討することがあります。PCやスマホを使用する際の姿勢の改善、咀嚼筋や首の筋肉のストレッチも効果的です。

4. セルフケア方法

自宅でできるセルフケアとしては、マウスピースの使用、噛み合わせの調整、全身のストレッチ運動、イメージトレーニング、脱力運動などが挙げられます。また、日常生活での悪い癖(例えば頬杖をつくこと)を改善し、睡眠時の姿勢にも注意を払うことが有効です。

食いしばりは多くの人が抱える悩みであり、その原因や影響は日常生活に深く関連しています。

日々のストレス管理からマウスピースの使用、睡眠の質の向上まで具体的なセルフケアの手法を提供します。

1. 食いしばりの原因

食いしばりは主にストレスによって引き起こされることが多いです。日々の生活の中でのストレスが顎の筋肉に緊張をもたらし、その結果として歯ぎしりや食いしばりが生じます。

また、噛み合わせの問題も食いしばりの一因となることがあります。不適切な噛み合わせは顎の筋肉に余計な負担をかけ、結果的に食いしばりを引き起こす可能性があるのです。

2. 食いしばりの症状

食いしばりの症状には、朝起きた時の顎の疲れ歯科医院で指摘される歯のすり減り、集中している時や緊張している時に無意識に食いしばっていることなどがあります。これらの症状は、日常生活の中で気づきにくいものですが、顎や歯に関する健康問題のサインとなることがあります。

3. 食いしばりの改善方法

食いしばりを改善するためには、まずストレスの管理が重要です。リラックスする方法を見つけて積極的に実践しましょう。また、日常生活での食いしばりに意識を向けることも大切です。具体的な対策としては、マウスピースの装着や噛み合わせの改善、必要に応じてボトックス注射を検討することがあります。PCやスマホを使用する際の姿勢の改善、咀嚼筋や首の筋肉のストレッチも効果的です。

4. セルフケア方法

自宅でできるセルフケアとしては、マウスピースの使用、噛み合わせの調整、全身のストレッチ運動、イメージトレーニング、脱力運動などが挙げられます。また、日常生活での悪い癖(例えば頬杖をつくこと)を改善し、睡眠時の姿勢にも注意を払うことが有効です。